Management Summary

Europas digitale Identitätsinfrastruktur: Analyse einer doppelten Obsoleszenz

Gegenstand

Die europäischen Initiativen zur digitalen Industrieinfrastruktur – Manufacturing-X, eIDAS 2.0, EU-Business-Wallet, EBSI – verfolgen das Ziel, ein föderiertes Datenökosystem mit einheitlichen Identitätsstandards zu schaffen. Die Analyse identifiziert zwei strukturelle Problemdimensionen, die den Erfolg dieser Initiativen grundlegend gefährden.

Erste Obsoleszenz: Das Adoptionsproblem

Befund: Die Infrastruktur wird vor konkreten Anwendungsfällen entwickelt. Es fehlen überzeugende Antworten auf die Frage, welchen unmittelbaren Mehrwert die Implementierung für einzelne Unternehmen bietet.

Indikatoren:

- Vergleichbare Initiativen (Gaia-X, ADAMOS, Catena-X) haben trotz erheblicher Investitionen keine kritische Nutzermasse erreicht

- Der Digitale Produktpass setzt vollständige Lieferkettenintegration voraus, ohne Adoptionsanreize für außereuropäische Zulieferer zu adressieren

- Grundlegende Fragen (wann gilt Interoperabilität als erreicht?) sind nach Jahren der Arbeit noch ungeklärt

- Zeitpläne (EU-Business-Wallet ab November 2025) erscheinen angesichts des Implementierungsstands optimistisch

Strukturelles Muster: Europäische Digitalprojekte entwickeln Architektur vor Nutzung, Standards vor Anwendungsfällen, Governance vor Community. Erfolgreiche Plattformen folgen der umgekehrten Logik.

Zweite Obsoleszenz: Das Paradigmenproblem

Befund: Die gesamte Architektur basiert auf Annahmen über digitale Identität, die durch agentische KI bereits unterlaufen werden.

Implizite Annahmen der aktuellen Architektur:

- Identität ist eine statische Zuschreibung an definierte Akteure

- Authentifizierung ist ein punktuelles Ereignis

- Handlungen sind auf menschliche Urheber rückführbar

- Verantwortung lässt sich hierarchisch zuordnen

Realität agentischer KI-Systeme:

- Autonome Agenten wechseln Kontexte und adaptieren Strategien dynamisch

- Zugriffsanfragen erfolgen in Millisekunden, nicht in menschlichen Zeitskalen

- Intentionalität ist nicht von Programmierung trennbar

- Verantwortungszuschreibung ist bei delegierten Mandaten ungeklärt

Konsequenz: Die Infrastruktur kann agentische Akteure weder adäquat identifizieren noch kontrollieren. Sie wurde für statische Akteure konzipiert, während die relevanten Akteure der Zukunft dynamisch sind.

Wechselwirkung der Krisen

Die beiden Obsoleszenzen verstärken sich gegenseitig:

- Fehlende Anwendungsfälle verzögern die Implementierung

- Verzögerung vergrößert die Wahrscheinlichkeit technologischer Überholung

- Erkennbare Überholung reduziert Adoptionsbereitschaft

- Reduzierte Adoption entzieht Ressourcen für Weiterentwicklung

Risiko der Scheininnovation: KI-Agenten werden nominell in die Taxonomie aufgenommen, ohne dass die fundamentalen Architekturprobleme adressiert werden. IAM-Anbieter vermarkten kosmetisch erweiterte Lösungen als „KI-ready”.

Prognose

Kurzfristig (2025-2027):

- Infrastruktur wird mit Verzögerung eingeführt

- Pilotprojekte demonstrieren begrenzte Anwendungsfälle

- Unternehmen implementieren agentische KI parallel, ohne adäquate Sicherheitsarchitektur

Mittelfristig (2027-2030):

- Hybride Infrastrukturen entstehen: moderne KI-Agenten mit veralteten Sicherheitskonzepten

- Erste größere Sicherheitsvorfälle durch kompromittierte Agenten

- Handlungsdruck für konzeptuelle Neuausrichtung

Langfristig:

- Europäische Infrastruktur wird zum Legacy-System

- Relevante Innovationen entstehen außerhalb europäischer Standardisierungsprozesse

Handlungsfelder

1. Anwendungsfokus vor Architektur

- Identifikation konkreter Use Cases mit unmittelbarem ROI

- Pilotierung mit begrenztem Scope statt umfassender Systemarchitektur

- Adoptionsanreize für kritische Lieferkettenakteure

2. Konzeptuelle Erweiterung

- Integration dynamischer Identitätskonzepte in laufende Standardisierung

- Kontextuelle Authentifizierung statt statischer Zuschreibung

- Kontinuierliche Verifikation statt punktueller Prüfung

3. Governance-Anpassung

- Beschleunigung der Entscheidungsprozesse

- Klärung der Verantwortungszuschreibung für autonome Agenten

- Regulatorische Frameworks für agentische Systeme

4. Realistische Erwartungssteuerung

- Anerkennung der strukturellen Grenzen des aktuellen Ansatzes

- Kommunikation der notwendigen Paradigmenanpassung

- Vermeidung von Scheininnovation und Marketing-Compliance

Kernaussage

Die europäische digitale Identitätsinfrastruktur leidet nicht primär an Implementierungsproblemen, sondern an einer Diskrepanz zwischen konzeptueller Grundlage und technologischer Entwicklung. Ohne grundlegende Neuausrichtung droht eine Infrastruktur zu entstehen, die bei Fertigstellung bereits überholt ist – nicht technisch, sondern paradigmatisch.

Videozusammenfassung

Haupttext

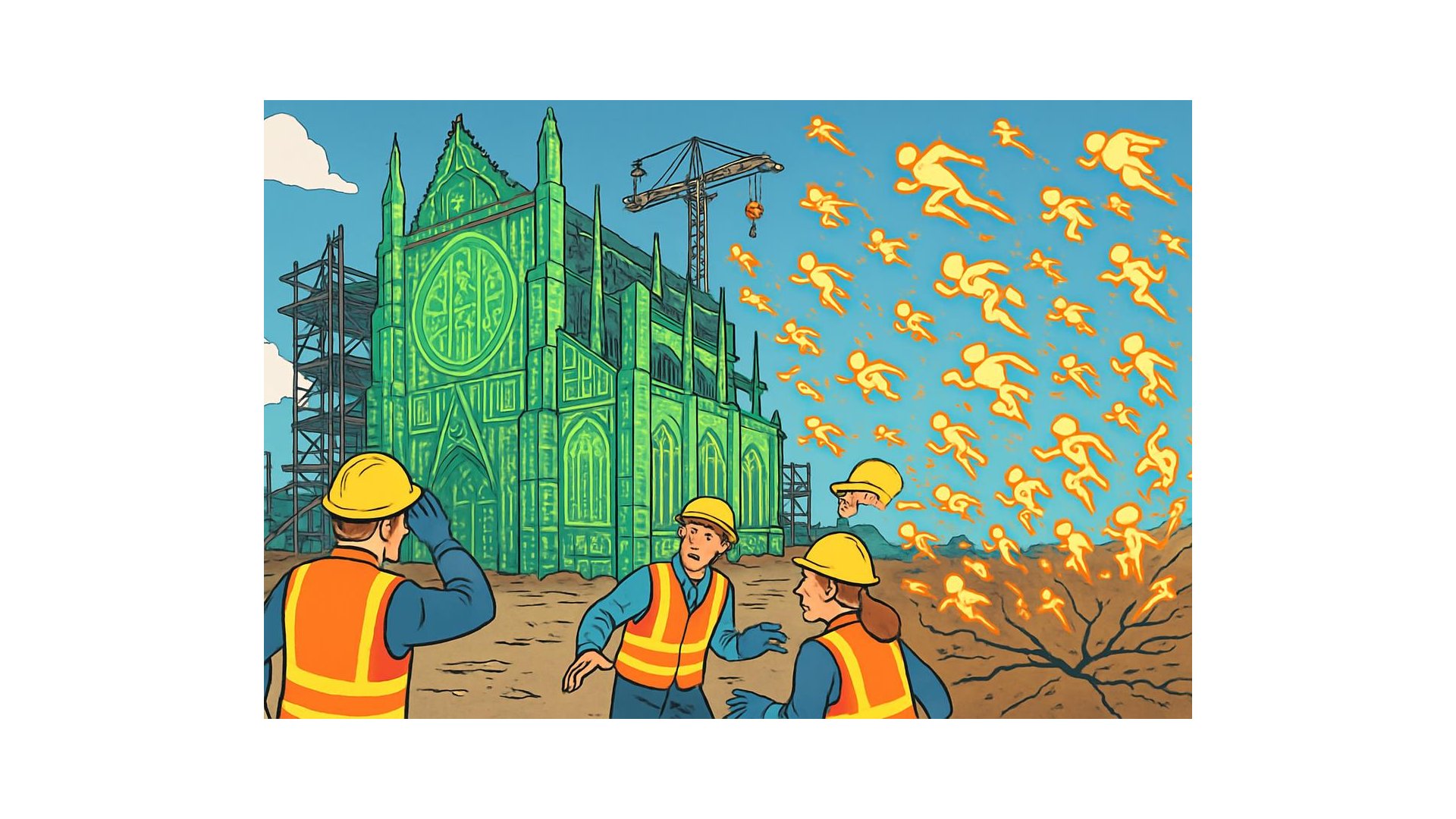

Manufacturing-X, eIDAS 2.0, EU-Business-Wallet – Europa errichtet eine digitale Identitätsinfrastruktur von scholastischer Komplexität. Georges Duby hat gezeigt, wie die gotischen Kathedralen an zwei Krisen zugleich litten: an praktischen Problemen von Bauzeit und Finanzierung, und am Verfall des Weltbildes, das sie verkörperten. Die europäische Digitalarchitektur wiederholt dieses Muster. Sie wird nicht fertig, weil niemand in ihr beten will – und selbst wenn sie fertig würde, wäre sie für eine Religion gebaut, die gerade ihre Reformation erlebt.

I. Die Kathedrale als Denkform

Georges Duby hat in seinem Werk über das Zeitalter der Kathedralen eine Einsicht formuliert, die weit über die Kunstgeschichte hinausreicht: Die gotischen Kathedralen waren nicht einfach Bauwerke, sondern die Übersetzung eines gesamten theologisch-kosmologischen Systems in Stein. Jedes Portal, jedes Fenster, jede Skulptur hatte ihren präzisen Platz in einer Ordnung, die vom Himmel bis zur Erde reichte. Die Architektur materialisierte ein Weltbild – hierarchisch, auf Gott ausgerichtet, mit klar definierten Positionen für jeden Akteur im kosmischen Drama.

Die Kathedrale war, in Dubys Analyse, eine Summa: der Versuch, das gesamte Wissen und die gesamte Ordnung der Welt in einem Bauwerk zu verdichten. Was die Scholastik in Begriffen leistete, leistete die Gotik in Stein. Beide teilten denselben Anspruch auf Vollständigkeit, dieselbe Überzeugung, dass sich die Totalität des Seins in ein kohärentes System fügen lasse.

Aber Duby zeigt auch die Krisen dieses Unternehmens. Die Kathedralen litten an zwei Problemen zugleich, die sich gegenseitig verstärkten. Das erste war praktisch: Die Bauzeit erstreckte sich über Generationen, die Finanzierung war prekär, viele Projekte blieben unvollendet oder wurden erst Jahrhunderte später fertiggestellt. Das zweite war konzeptuell: Während die Baumeister noch arbeiteten, erodierte das Weltbild, das ihre Arbeit legitimierte. Die Reformation machte die Kathedralen nicht durch Zerstörung obsolet, sondern durch Bedeutungsverlust.

Diese doppelte Krise – praktisches Scheitern und konzeptuelle Erosion – wiederholt sich gegenwärtig in der europäischen Digitalarchitektur. Manufacturing-X, eIDAS 2.0, die EU-Business-Wallet sind digitale Kathedralen, die an beiden Fronten zugleich versagen.

Teil I: Bauen ohne Gläubige

II. Die Architektur der Vollständigkeit

Die Dokumentation des Fachtags zu industrieller KI und digitalen Identitäten liest sich wie das Pflichtenheft einer digitalen Summa. Die Architektur ist von scholastischer Präzision: Dezentrale Trust Service Provider validieren Identitäten auf der einen Ebene, eine Meta-Registry ordnet Datenschemata auf einer anderen zu, Verifiable Credentials zirkulieren zwischen Issuer Wallets und Holder Wallets nach genau definierten Protokollen. Die EU-Business-Wallet soll als zentraler Baustein für die Verwaltung von Unternehmensidentitäten dienen, die European Blockchain Services Infrastructure liefert das vertrauenswürdige Fundament. Manufacturing-X verspricht ein globales, föderiertes Datenökosystem, in dem jeder Akteur seinen zugewiesenen Platz hat.

Der Anspruch ist umfassend: Personen, Organisationen, IoT-Systeme, KI-Agenten – alle sollen in einer einheitlichen Ordnung erfasst, identifiziert, authentifiziert werden. Die Interoperabilität zwischen Sektoren und Datenräumen soll gewährleistet sein, die Vertrauensketten lückenlos, die Nachweise fälschungssicher. Es ist der Versuch, die Totalität digitaler Identität in ein kohärentes System zu fügen.

Duby würde die Struktur wiedererkennen. Wie die gotische Kathedrale das mittelalterliche Weltbild in Stein übersetzte, übersetzt die europäische Digitalinfrastruktur ein bestimmtes Ordnungsdenken in Standards, Protokolle und Architekturen. Die Parallele reicht bis in die institutionelle Verfasstheit: Wie die Kathedralen aus dem Zusammenspiel von Bischöfen, Domkapiteln, Zünften und königlicher Patronage entstanden, emergiert die digitale Infrastruktur aus dem Zusammenwirken von EU-Kommission, nationalen Behörden, Industriekonsortien und Standardisierungsgremien. Die Komplexität der Governance spiegelt die Komplexität der Architektur.

III. Die leeren Kirchenschiffe

Die gotischen Kathedralen wurden für Gottesdienste gebaut, für Prozessionen, für die liturgische Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Ohne Gläubige, die in ihnen beteten, waren sie bloße Steinhaufen von beeindruckender Höhe. Die Architektur setzte eine Nutzung voraus, die ihr Sinn und Rechtfertigung gab.

Die europäische Digitalinfrastruktur leidet an einem analogen Problem: Sie wird gebaut, bevor jemand in ihr beten will. Die Präsentationen des Fachtags sind voll von Architekturdiagrammen, Standardnummern und Interoperabilitätsversprechen. Was fehlt, ist die Antwort auf eine einfache Frage: Welchen konkreten Mehrwert bietet diese Infrastruktur dem einzelnen Unternehmen, der die Implementierungskosten rechtfertigt?

Der Digitale Produktpass wird als Vorzeigeanwendung präsentiert. Doch seine praktische Implementierung setzt voraus, dass sämtliche Akteure entlang der Lieferkette – vom Rohstofflieferanten bis zum Endprodukthersteller – in das neue Sy…