Die Beziehung zwischen Mensch und Technik beschäftigt die Philosophie seit Jahrhunderten, doch erst Ernst Kapp gelang es Mitte des 19. Jahrhunderts, ein systematisches Verständnis dieser Verbindung zu entwickeln. Seine Theorie der Organprojektion, erstmals 1877 formuliert, erweist sich heute als überraschend aktuell: In einer Zeit, in der biometrische Bezahlsysteme unsere Hände zu digitalen Schlüsseln machen, Roboter menschliche Bewegungen nachahmen und digitale Identitäten zu zentralen Elementen gesellschaftlicher Teilhabe werden, bietet Kapps Ansatz einen wertvollen Rahmen zum Verständnis moderner Technologien.

Die vorliegende Darstellung zeigt, wie sich Kapps ursprünglich auf einfache Werkzeuge bezogene Theorie auf komplexe digitale Phänomene übertragen lässt und dabei neue Einsichten in die Art und Weise eröffnet, wie Technik nicht nur unser Handeln erweitert, sondern auch unser Selbstverständnis prägt.

Grundlagen der Organprojektion nach Ernst Kapp

Die Person und das Werk

Ernst Kapp (1808–1896) gilt als Begründer der Technikphilosophie. In seinem Hauptwerk „Grundlinien einer Philosophie der Technik” (1877) entwickelte er das wegweisende Konzept der Organprojektion, das bis heute Einfluss auf Kultur- und Medientheorie hat.

Kernthese der Organprojektion

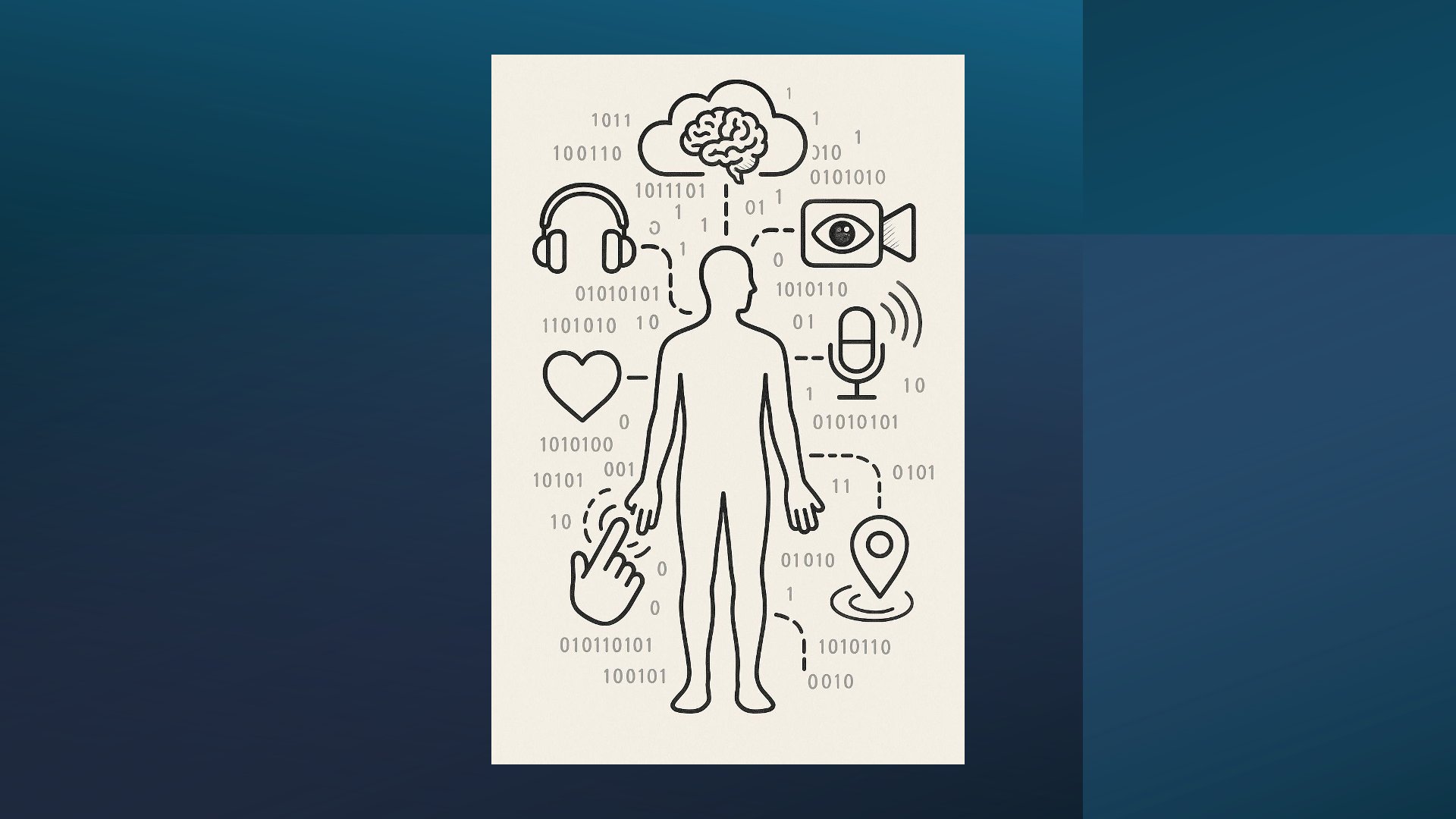

Zentrale Idee: Alle technischen Artefakte können als Projektionen menschlicher Organe verstanden werden. Technik ist eine Erweiterung des menschlichen Körpers und Geistes – Werkzeuge und Maschinen sind äußere, vom Menschen geschaffene „Organe”.

Klassische Beispiele

- Der Hammer = Projektion von Unterarm und geballter Faust

- Der Haken = Nachbildung des gekrümmten Fingers

- Die Schale = Abbild der hohlen Hand

- Das Telegrafennetz = Projektion des menschlichen Nervensystems (Drähte als Nervenstränge, Isolierung als Nervenscheiden…